|

6 hommes sont fusillés à Crécy en Ponthieu le 3 Septembre 1944

Avertissement : Le texte repris ci-dessous est l’hommage rendu aux fusillés de Crécy en Ponthieu (80) paru dans le bulletin municipal de Janvier 2005

HOMMAGE AUX FUSILLES DU 3 SEPTEMBRE 1944 Nota : le petit fils d’Emilien BERLE a dressé un récapitulatif de ce jour à l’adresse suivante : http://www.39-45.org/viewtopic.php?f=33&t=41089

A la veille de la Libération, Crécy connaît des heures tragiques. Le 3 septembre 1944, six personnes vont périr sous le feu de l’armée ennemie. La presse de l’époque s’est fait l’écho du drame. Nous vous livrons l’essentiel du texte paru dans le N° 8 de la Picardie Nouvelle, à la date du 8 septembre 1944.

Les barbares ont passé là.

L’assassinat de six héros à Crécy en Ponthieu.

Jeudi, toute la population de Crécy en Ponthieu a communié dans une même émotion en suivant jusqu'à la terre qui les a accueillis pour le grand repos les six cercueils des héros tombés, victimes dernières de la barbarie. Leur mort constitue un épisode de la résistance qui aura demain sa place dans les pages légendaires de l’histoire nouvelle écrite avec du sang. Nous avons pu joindre l’un des témoins oculaires, le fils même d’un homme qui s’est révélé héroïque en gravissant sans faiblesse le calvaire du suprême sacrifice, le fils du chef de brigade Berle.

Il a 16 ans ½ , les allemands l’ont contraint à assister à l’assassinat de son père et des quelques hommes qui résistèrent jusqu’à la dernière cartouche.

C’était le dimanche 3 septembre, vers 10 H 30 du matin, les Boches se repliaient. Déjà, ici et là, dans la commune de Crécy en Ponthieu des patriotes avaient fait quelques prisonniers. C’est alors qu’ont vint avertir le chef de gendarmerie, M Berle, que six allemands et deux femmes se trouvaient à la sucrerie. Il s’y rendit, accompagné des gendarmes Martinache Edouard, Patry Raymond, Bédu Albert, Delannoy Raymond, de Gaffet Gilbert, garagiste et du facteur Petit Eugène, marié et père de huit enfants. (Nota : sur ce point le rapport de gendarmerie écrit par le gendarme Bédu note que Gaffet et Petit n’accompagnaient pas les gendarmes) Arrivant à la sucrerie, ils se heurtèrent non pas à six allemands, mais trente, qu’ils firent prisonniers.

Encadrant leur prise, ils regagnèrent la gendarmerie. Comme ils y arrivaient, une mitrailleuse allemande venant du centre de Crécy se mettait en position à courte distance et ouvrait le feu. Ils avaient cependant eu le temps de faire rentrer leurs prisonniers qu’ils enfermèrent dans les dépendances du bâtiment.

Alors commença le drame.

Les femmes et les enfants furent envoyés à la cave, tandis que les hommes déjà cités, auxquels s’étaient joints deux F.F.I., Jacques Malivet de Maison Ponthieu, et Philippe Barnabé de La Chaussée-Tirancourt, gagnaient leur position de combat aux fenêtres des étages et du grenier. La lutte s’engagea, bientôt inégale, puisque 150 Allemands cernaient la maison. L’héroïque petite garnison de la gendarmerie ne disposait que de quelques mitraillettes et de quelques grenades. Les munitions allaient rapidement manquer.

Voyant la situation désespérée, le chef Berle, gardant un magnifique sang-froid, invitait son fils, Jacques Malivet et Philippe Barnabé à fuir, en leur disant :

Le fils Berle rejoignit les femmes à la cave, les deux autres parvinrent à s’échapper par le jardin. Lorsque toutes les munitions furent épuisées, Berle donna l’ordre à ses gendarmes de tenter à leur tour une évasion. Le gendarme Delannoy parvint, sous une grêle de mitraille, à traverser le jardin et à se cacher, mais déjà l’ennemi de ce côté resserrait son étreinte et le gendarme Bédu se réfugiait dans un grenier situé au-dessus des écuries où étaient empilés des postes de T.S.F. Il s’étendit et se recouvrit complétement des postes qui se trouvaient là. Berle, Martinache, Patry, Gilbert Gaffet et Petit gagnèrent la cave où se trouvait également un vieillard de l’hospice, Arthur Savreux, 68 ans qui, tous les dimanches matin, venait scier du bois à la gendarmerie. Alors passèrent des minutes d’épouvante, les Allemands firent sauter la porte à coup de grenades et se répandirent dans la maison, poussant des vociférations de sauvages, ils fouillèrent tout, brisèrent tout. Ayant délivré la trentaine de prisonniers et les deux femmes, ils montèrent dans le grenier, où sous les postes de T.S.F. se trouvait le gendarme Bédu, qui retenait littéralement sa respiration pour ne pas trahie sa présence. Sans penser à déplacer la pile de poste T.S.F., les Allemands redescendirent, il était sauvé.

Pendant ce temps, Berle avait fait évacuer la cave et mis son monde dans une galerie souterraine servant d’abri. Quelques instant plus tard, les Allemands pénétraient dans la cave et lançaient des grenades. Sentant qu’ils allaient être découverts, Berle décida de sortir et de se rendre pour éviter le massacre des femmes et des enfants. Berle ayant embrassé sa femme et ses enfants sortit les bras levés, alors que déjà les premiers Allemands arrivaient vers l’abri, des grenades à la main. Le gendarme Martinache, 27 ans, et le gendarme Patry, 24 ans suivirent leur chef.

Fous de colère, saouls de vengeance, les Boches se ruèrent sur les trois hommes, qu’ils terrassèrent à coups de crosse, les faisant successivement se relever pour les abattre encore. Pendant ce temps, d’autres sauvages faisaient sortir de l’abri les trois hommes, les femmes et les enfants qui s’y trouvaient encore. Ils placèrent les femmes et les enfants d’un côté, et de l’autre, les hommes. Devant les femmes et les petits qui pleuraient, ils armèrent leurs mitraillettes, indiquant par gestes qu’ils allaient faucher tout le monde. Une discussion s’éleva dans le clan des assassins. Quelques uns, partisans d’épargner les femmes et les enfants, parlaient haut et l’emportèrent. C’est ainsi que furent sauvés les femmes et les petits.

Les hommes furent conduits en file indiennes. Berle en tête, son fils de 16 ans ½ fermant la marche, les mains derrière la nuque jusqu’à un hangar situé près de la sucrerie. Pendant le trajet, ces hommes ensanglantés, dont tout le corps était tuméfié ou portait des ecchymoses des coups reçus, ces vivants déjà morts, furent encore accablés de coups de pieds et de coups de crosse de mitraillette.

A proximité du hangar se trouve une fosse, ils y firent descendre Berle le premier, celui-ci trouva encore la force de demander grâce pour ses gendarmes, disant qu’étant chef, c’est lui seul qui portait la responsabilité. Mais la horde s’abattit sur lui et pour pousser au paroxysme le sadisme de leur cruauté, les Boches appelèrent le fils Berle et sous ses yeux exécutèrent son père d’une balle dans la tête et dans le cœur.

Ce fut ensuite le tour de Martinache, puis de Patry, puis de Gilbert Gaffet, de Petit, le facteur et du vieillard de l’hospice, le pauvre Arthur Savreux, si innocent. Une nouvelle discussion s’engagea entre les assassins pour savoir si le fils Berle subirait le sort de son père. Brusquement, ils le renvoyèrent pour annoncer aux femmes qu’elles étaient veuves. Et le pauvre enfant chancelant, ayant devant les yeux l’écran d’horreur de l’exécution, revint jusqu’à la maison dans laquelle les Boches avaient tiré un coup de canon, prouvant une fois de plus ce besoin inné de détruire après avoir tué.

Tel est le drame.

Tels sont les héros.

Le fils Berle nous l’a conté, enveloppant sa douleur dans une dignité d’homme car de telles minutes mûrissent un adolescent plus vite que les années, mais d’une voix presque éteinte qui sortait de ses lèvres pâles, il murmura : « J’ai vu tuer mon père par les Allemands… c’est affreux ! »

Des crimes comme celui-là se paieront. Il ne doit pas y avoir place dans les cœurs pour de la pitié !

Plus tard, beaucoup plus tard, la gloire légendaire qui auréolera leur souvenir, sera dite aux enfants qui penseront alors que « ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie, ont droit qu’à leur tombeau la foule vienne et prie ».

M. Couëtou du Tertre, procureur de la République à Abbeville, est allé s’incliner devant les dépouilles mortelles des six braves et a exprimé à leurs familles les condoléances des Pouvoirs Publics.

CARTE D’IDENTITE DES FUSILLES Emilien BERLE

Né le 12 septembre 1899 à Liéramont – 80 Marié le 31 mai 1924 à Louise Avrousart, à Doingt Flamicourt Mort à l’âge de 45 ans. Repose dans le cimetière de la Chapelle à Abbeville.

Nombre d’enfants : 2 garçons Michel, témoin de la fusillade, âgé de 16 ans Serge, âgé de 9 ans

Dès l’âge de 14 ans, Emilien Berle entre dans le monde du travail, ses expériences sont variées : Ouvrier agricole dans une ferme de Liéramont de 1913 à 1914, puis dans une ferme de Tours en Vimeu de 1914 à 1918 Il est incorporé le 15 avril 1918 au régiment de Cuirassiers, corps d’armée dans lequel il restera dans le cadre de son service militaire jusqu’au 23 mars 1921. Ouvrier à la scierie Croix Loyson à Flamicourt de 1921 à 1922

Employé aux chemins de fer de 1922 à 1924, il est affecté au transbordement de matériaux en gare de Péronne –Flamicourt. Manœuvre dans une entreprise de maçonnerie de 1924 à 1926 Ouvrier à la brasserie Godin de Péronne de 1926 à 1928 Il intègre les service de la gendarmerie le 1er février 1927 en qualité d’élève gendarme à cheval, dans un premier temps, et évolue rapidement au sein de sa corporation. Il est nommé Maréchal des Logis Chef à cheval le 10 octobre 1934.

Distinctions :

Médaille militaire par décret du 2 juillet 1936 Médaille de la résistance par décret du 24 avril 1946 Légion d’honneur par décret du 13 avril 1949, remise par Max Lejeune le 11 novembre 1950 à son fils Michel En terre étrangère, la gendarmerie tient à conserver le souvenir des héros qui ont donné leur vie pour la France. C’est ainsi qu’au fronton de la caserne de Imst, en Autriche, s’inscrit en 1946 le nom du Maréchal des Logis Chef Berle.

Edouard MARTINACHE

Né le 2 avril 1917 à Lapugnoy – 62 Marié le 18 février 1939 à Raymonde Ducrocq, à Lens.

Mort à l’âge de 27 ans. Dans un premier temps, sa dépouille est déposée dans un caveau provisoire au cimetière de Crécy. Etait en permission le 3 septembre 1944. S’est joint spontanément au groupe de résistants emmené par le chef Berle, en prenant poste dans l’étage supérieur de la gendarmerie, pour un combat qui durera une cinquantaine de minutes et se terminera faute de munitions.

Poussé par ses collègues vers le bassin de la râperie, il essaie dans un ultime effort de fuir. L’ennemi le rattrape. Touché au cœur et à la tempe, il périt sous une rafale de mitraillette. Au décès de son mari, Madame Martinache rejoint sa famille à Lens, sa ville d’origine. Parti trop jeune, Edouard Martinache ne laisse aucun descendant. Ce qui explique que l’on sache très peu de chose à son sujet.

Raymond PATRYNé le 19 Août 1920 à L’Etoile – 80 Marié le 31 mai 1941 à Paulette Lasorne, à L’Etoile. Mort à l’âge de 24 ans. Repose dans le cimetière de l’Etoile Nombre d’enfants : 1 fils Jean-Claude âgé de 2 ans ½ au décès de son père.

Issu d’une famille de 7 enfants, Raymond Patry est un brillant élève. Il est reçu au Certificat d’Etudes Primaires en 1934. Avant d’intégrer la gendarmerie, il est employé dans les bureaux de l’usine textile Saint-Frères des Moulins Bleus à l’Etoile. A la fin de l’année 1943, il rentre à l’école de Gendarmerie de Mamers dans la Sarthe, au 4ème peloton. Il débute sa carrière de gendarme le 3 mars 1944 à Crécy.

En juillet de la même année, il effectue un stage à Abbeville avec son collègue Edouard Martinache. Raymond Patry a été décoré de la médaille Militaire à titre posthume. Cette année 1944 aura été funeste pour la famille Patry puisque le 20 mars voit tomber la mère et le frère jumeau de Raymond dans un bombardement à l’Etoile.

Suite au jugement du Tribunal de Première Instance d’Amiens, son fils Jean-Claude est adopté par la nation le 6 septembre 1945

Arthur SAVREUX Né le 1er mai 1877 à Lamotte-Buleux – 80 Marié le 16 octobre 1921 à Victoria Savreux, à Lamotte-Buleux, décédée en 1930. Mort à l’âge de 67 ans. Repose dans le cimetière de Vron – 80 Nombre d’enfants : 10 dont 2 morts en bas âge, les 8 restants : Eugènie : 42 ans Armande : 40 ans Philomène : 37 ans Uric : 36 ans Suzanne : 34 ans Wemel : 32 ans André : 30 ans Marthe : 23 ans

Entré très tôt dans la vie active, Arthur Savreux travaillera successivement en qualité de maçon, d’ouvrier agricole à Vron et aussi chez son neveu à Rue (transports Savreux).

En 1944, Arthur Savreux réside à l’hospice. Afin de pouvoir payer sa pension, il fait des petits travaux et rend service autour de lui, ce qui explique qu’à la date du 3 septembre il sciait du bois à la gendarmerie.

Gilbert GAFFETNé le 14 mars 1904 à Crécy en Ponthieu – 80 Marié le 20 décembre 1927 à Hélène Filleux, à Crécy en Ponthieu. Mort à l’âge de 40 ans. Repose dans le cimetière de Crécy. Nombre d’enfants : 1 fille Nicole âgée de 10 ans à la mort de son père.

Le parcours professionnel de Gilbert Gaffet débute à Arras où il travaille avec son frère et apprend le métier de garagiste « sur le tas ». Ces années de formation lui permettent de se lancer et de créer son affaire en 1933 (ancien garage Botte situé à l’angle de la Place Gilbert Gaffet et de la rue du Maréchal Leclerc).

Mobilisé en 1940, dans la marine, il part de Boulogne pour l’Angleterre.

Le périple se poursuit vers Cherbourg, le Havre, L’Angleterre à nouveau, la Côte d’Espagne, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Il est démobilisé à la base de Bizerte en août 1940. Avec ses deux camarades, il repart en France et s’engage dans les Forces Françaises de l’Intérieure (F.F.I.). Il rejoint son épouse et sa fille évacuées à Bordeaux. La famille rentre à Crécy. La maison a été pillée. Il retravaille au garage, comme il peut, avec du matériel de fortune.

Il entre dans la résistance en janvier 1942 et participe à de nombreux sabotages, notamment, en mars 1943. Il détruit trois camions ennemis à Crécy, dérobe deux mitrailleuses, trois fusils et un revolver aux soldats d’occupation.

Distinctions :

Croix de guerre avec étoile d’argent à titre posthume le 11 mars 1947, Grade de Sous-Lieutenant le 4 mars 1947, Croix de la libération et légion d’honneur à titre posthume – Journal Officiel du 27 décembre 1950, Médaille de la résistance par décret du 23 juillet 1965. Après la disparition de son mari, Madame Hélène Gaffet doit assurer seul l’éducation et l’avenir de sa fille Nicole. Forte d’une expérience de secrétaire comptable auprès de son mari. Elle essaye dans un premier temps de tenir le commerce. Très vite, elle prend conscience de la difficulté pour une femme d’être à la tête d’une entreprise, surtout à cette époque. Remarquée par son courage, elle entre à la mairie de Crécy en 1945 où elle est plus particulièrement chargée de l’état civil. Elle y exercera des fonctions administratives jusqu’en 1970. Une petite fête est organisée en son honneur à l’occasion de son départ en retraite sous le mandat de Charles Ponchel. Elle est désignée conseillère municipale par le préfet avec Madame Balandra le 22 septembre 1944.

Eugène PETIT Né le 24 février 1903 à Paris XIIIème Marié le 19 janvier 1929 à Jeanne Lefebvre, à Dompierre sur Authie. Mort à l’âge de 41 ans. Repose au cimetière de Crécy. Nombre d’enfants : 8 (5 filles et 3 garçons) Marcelle : 15 ans Pierre : 14 ans Madeleine : 13 ans Fernande : 11 ans Jean : 9 ans André : 8 ans Francine : 4 ans Huguette : 2 ans

Eugène Petit quitte l’école vers 12 ans pour entrer dans la vie active. Il entre à la Poste où il fera une carrière de facteur. Il parcourt la campagne pour atteindre les villages et les fermes isolées, bien connu des habitants de Ligescourt et de Ponches où sa tournée le mène.

Il distribue à l’époque le courrier et les journaux tous les jours à vélo, quelquefois à pied durant les hivers rigoureux où la couche de neige est trop abondante pour laisser passer son « deux roues ».

Apiculteur passionné, il possède quelques ruches au fond du jardin.

Durant la guerre, il cache un poste de radio dans l’une d’elles pour écouter radio Londres. De son passé de résistant, on ne sait à peu près rien. Sa fille aînée se souvient qu’il partait la nuit avec Gilbert Gaffet sans que sa femme et sa famille ne connaissent la destination ou la mission qui leur était confiée.

Le 3 septembre 1944, l’aînée se souvient aussi de son père prenant un revolver et lui disant « je pars rejoindre Gilbert Gaffet, il va y avoir du grabuge. Dis à ta mère que je reviens ».

Au décès de son mari. Madame Eugène Petit est bien seule pour subvenir aux nécessités de sa grande famille. Dans un élan de générosité la population crécéenne organise une quête dont le fruit permettra de tenir quelques temps. La fratrie s’organise, les grands prennent en charge les petits.

Jeanne Petit est une femme robuste, au caractère fort. Le courage ne lui manque pas. Les travaux les plus durs ne lui font pas peur. C’est ainsi qu’on la trouve aux champs : arrachage des betteraves, moisson, travail à la râperie lui permettant de faire vivre sa famille.

Les aînés apportent leur contribution aux charges de la maisonnée. Marcelle, placée chez Maître Bray, après avoir passé son certificat d’études apprend son métier à l’étude (avec Michel Berle) et laissera son salaire à sa mère, ainsi Pierre, télégraphiste à Abbeville qui se rend tous les jours au travail à vélo, avant d’être nommé facteur sur Hesdin. Touché par le drame que vit cette famille, un philatéliste canadien, correspondant d’Eugène Petit, envoie tous les mois de gros colis dont Marcelle et Pierre prennent livraison en gare de Crécy. Ces cartons contiennent vêtements, denrées alimentaires, chocolat, savon…

La Libération de Crécy le 4 septembre 1944Le massacre survient 10 h 30. C’est dimanche. Une partie de la population s’est rassemblé à l’église pour assister à la messe. Durant cette matinée du 3 septembre 1944, Crécy est plongé dans la torpeur. Les habitants sont inquiets. Les résistants se cachent. Les maisons sont fouillées. L’armée du Reich est en débandade. L’ennemi sent un dénouement proche. Talonné par les alliés, il a la gâchette facile. La tension est forte. Après avoir été ramenées dans une salle de l’hospice, transformée en chapelle ardente, les six dépouilles des fusillés sont rendues à leurs familles respectives. Les artisans locaux fabriquent en hâte six cercueils. La municipalité se prépare à rendre hommage aux disparus. La cérémonie funèbre s’organise. Pendant ce temps, l’ennemi plie bagage, les locaux réquisitionnés se vident de leurs locataires. Les Allemands prennent la fuite dans un désordre indescriptible. Les Crécéens reprennent possession de leur territoire. La tristesse enveloppe le bourg. Crécy est en deuil.

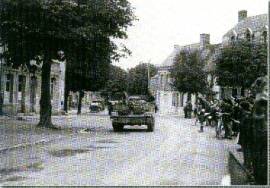

Le lendemain 4 septembre est un autre jour, Vers 9 h du matin, un char sur lequel ont pris place trois soldats débouchent de la forêt. Qui sont ces fantassins coiffés de casques ronds ? A quel corps d’armée appartiennent- ils ? La population est en alerte. Suit une colonne d’engins : chars de type Bren Carrier, Cromwell, Centaur ou encore Scherman, appartenant au 1er régiment blindé et au 10ème régiment de dragons, composante motorisée d’infanterie de la 1ère DB polonaise. Ces deux régiments appartiennent à la 10ème brigade blindée. Des éléments du génie et de l’artillerie divisionnaire du 1er régiment antichars ont grossi ce défilé. Le bouche à oreille fait son œuvre. Les libérateurs appartiennent à la première Division Blindée polonaise, commandée par le Général Maczek. Ils arrivent d’Abbeville libérée la veille.

La Division Polonaise poursuit sa route par la rue des Blancs Collets, actuelle rue du Maréchal Leclerc. Petit à petit, les habitants sortent pour se diriger vers le centre du bourg. Des petits groupes se forment et grossissent au fil des heures. La tristesse fait place à l’espoir. Des drapeaux français, anglais et de pays alliés, confectionnés à la hâte, avec de petits moyens, apparaissent aux fenêtres. Des troupes d’enfants joyeux suivent les soldats libérateurs. La population crécéenne, tous âges et statuts sociaux confondus, partage avec retenue ces moments de bonheur.

Les Polonais s’arrêtent quelques instants. Le dialogue s’installe. On troque le chocolat ou le pain d’épice contre des œufs de la ferme. Pour célébrer ces moments de bonheur, un petit groupe se dirige vers l’église pour sonner les cloches. Il est ralenti dans son élan par un porche condamné. Qu’à cela ne tienne. Il en est quelques uns qui connaissent bien le terrain. On passe une main innocente à l’intérieur du petit portail et on pousse le verrou. Il faut maintenant atteindre l’escalier d’accès au clocher. Là aussi la porte est bouclée. Ne reculant devant aucun effort, on grimpe au pilier. Le carillon des cloches retentit enfin ! Cette journée marque définitivement la fin de l’occupation allemande. Le convoi prend ensuite la direction d’Hesdin par la rue de Ligescourt, aujourd’hui rue du Général De Gaulle, via Wadicourt et Dompierre pour remonter vers Saint-Omer et prendre ensuite la route de la Belgique.

Le goût à la vie renaît. Durant trois jours, les Crécéens, et plus particulièrement la jeunesse locale, se retrouvent le soir pour danser dans un grand baraquement allemand situé sur le parking de l’actuel restaurant de la Maye. Une page de l’histoire locale se ferme dans la douleur, le chagrin et les pleurs. Il faut maintenant se tourner vers l’avenir pour reconstruire et faire de nouveaux projets. Soixante années se sont écoulées depuis ces événements des 3 et 4 septembre 1944. Ils restent néanmoins gravés dans la mémoires des nos Anciens : Crécéens ou membres des familles des six victimes. Nous remercions chaleureusement les personnes, dont les noms suivent, pour avoir bien voulu nous apporter leur témoignage. L’évocation de leurs souvenirs nous a permis de retisser la trame des évènements et de rendre hommage aux victimes qui ont donné leur vie pour la liberté. Roland BLONDEL, Andrée BRIDOUX, Roger CHIVOT, Francis SALLON, Michel BERLE, Serge BERLE, Marthe HOMBERT, Marcelle MORGANT et la famille PETIT, Jean-Claude PATRY, Nicole PROST.

Nota : Le petit-fils d’Emilien Berle fait une enquête pour retrouver, avec le maximum de preuve, ce qui c’est réellement passé ce jour là. Son récit est à l’adresse suivante : http://www.39-45.org/viewtopic.php?f=33&t=41089

AVIS DE RECHERCHE

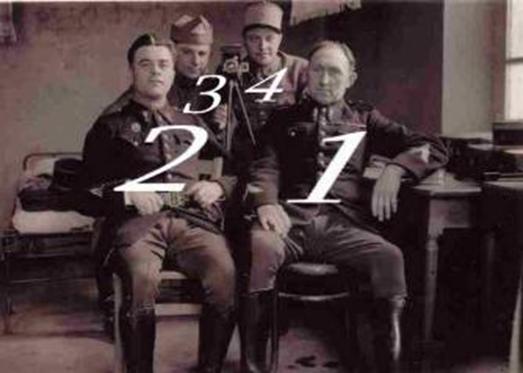

Je recherche le nom des personnes qui se trouvent sur ces photos : Elles semblent avoir été prises dans la gendarmerie de Crécy en Ponthieu ou dans une chambre de caserne. Le numéro 1 est Emilien Berle, mais qui sont les autres ? J’attends vos propositions : envoyer un message au contact — Merci pour votre aide .

|